三重県松阪市の建具職人・前田秋夫さんが、先月末さいたま市で開催された全国建具展示会で2年連続で入賞しました。

24日の『多田しげおの気分爽快!!朝からP・O・N』「元気にPON」では前田さんに受賞作品について、そして建具業界についてお話を伺いました。

古来からの技術・本捻組

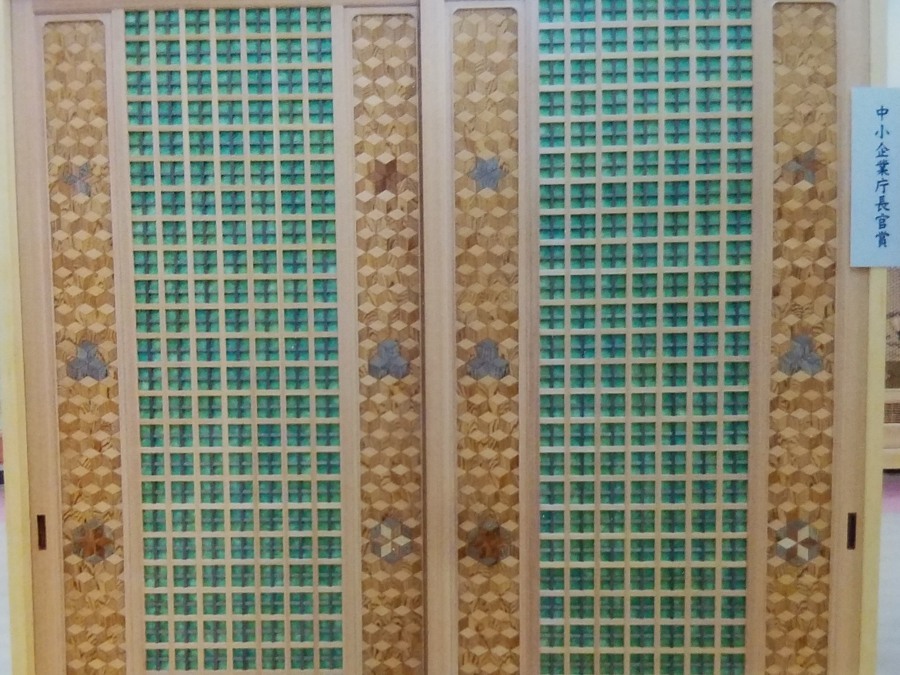

全国建具展示会で前田さんが受賞したのは、高さ1,850ミリ×幅1,790ミリの引き違いの障子戸。

画像で見てもわかるように格子の周囲に、とても見事な細工がされています。

神社仏閣で使用されている技術が巧みに利用されており、釘を使用せずに木片を組み立てています。

「下の方の本捻組(ほんねじくみ)は、接着剤を使っておりません」

前田さんが語った本捻組の部分は、まるで木を編んだように見えます。

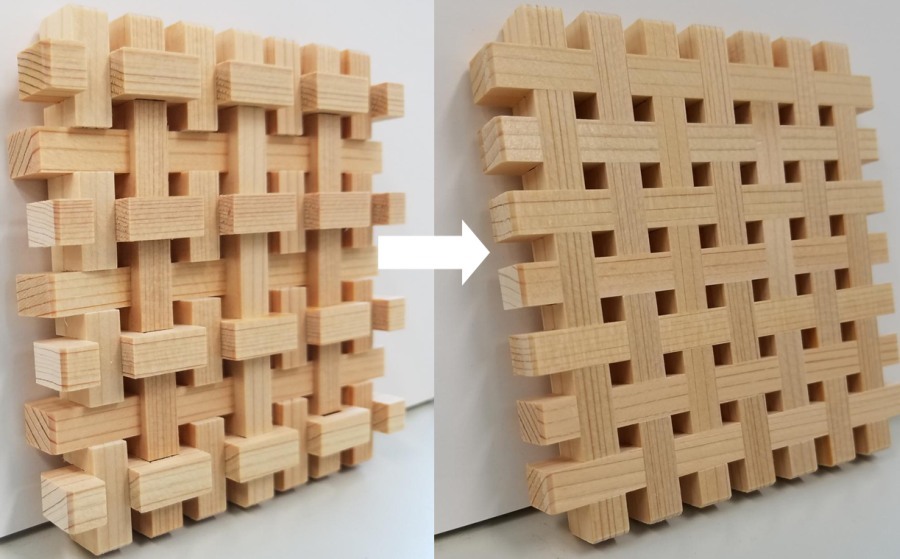

この木材パーツを…

組み合わせた後、上下から圧力をかけて平らにするとこうなります。

「誰にも簡単にできるものじゃないよっていう技術ですね」という多田の発言に「まあそんなことないんですけどね…」と照れる前田さん。

「いま機械でやれることは大分ありますもんで…ただ組むのに手間がかかるだけですね」

画像で見てもわかるように格子の周囲に、とても見事な細工がされています。

神社仏閣で使用されている技術が巧みに利用されており、釘を使用せずに木片を組み立てています。

「下の方の本捻組(ほんねじくみ)は、接着剤を使っておりません」

前田さんが語った本捻組の部分は、まるで木を編んだように見えます。

この木材パーツを…

組み合わせた後、上下から圧力をかけて平らにするとこうなります。

「誰にも簡単にできるものじゃないよっていう技術ですね」という多田の発言に「まあそんなことないんですけどね…」と照れる前田さん。

「いま機械でやれることは大分ありますもんで…ただ組むのに手間がかかるだけですね」

本捻組には設計図がない!

この組むという作業、設計図があるわけではないそうです。

寝ながら「どういう建具にしようか、こういう編み方にしようか」と考えるそうです。

多田「寝ながらというか、寝てる時も考えてる!実際夢に見ることもあるんですか?」

前田さん「もう夢ばっかです。この製品をやってる間は夢の中で出てきます」

細かい木材同士を組むわけですから、木が乾燥していないと難しそうですが…

前田さん「そうですね。梅雨時や雨降りの日は組みづらいです。やっぱり天気のいい日に組まないと」

湿気の多い日に組んでしまうと、乾燥した時に木材の間が空いてしまうそうです。

木材の切り方、組み方などは長年の感覚によるものが大きいのだそうです。

寝ながら「どういう建具にしようか、こういう編み方にしようか」と考えるそうです。

多田「寝ながらというか、寝てる時も考えてる!実際夢に見ることもあるんですか?」

前田さん「もう夢ばっかです。この製品をやってる間は夢の中で出てきます」

細かい木材同士を組むわけですから、木が乾燥していないと難しそうですが…

前田さん「そうですね。梅雨時や雨降りの日は組みづらいです。やっぱり天気のいい日に組まないと」

湿気の多い日に組んでしまうと、乾燥した時に木材の間が空いてしまうそうです。

木材の切り方、組み方などは長年の感覚によるものが大きいのだそうです。

業界の危機・前田さんの想い

この感覚を得るにはどれくらいのキャリアが必要なのでしょう?

72歳になられた前田さんの職人歴は57年。

しかし「まだまだ勉強中という感じですね」と謙虚な前田さん、今回の受賞作品については「98パーセントかねぇ」と、まだ2パーセント向上の余地を感じているそうです。

一方で建具の業界では後継者不足に悩まされており、前田さんによれば15年ほど前から受注も減少しているそうです。

前田さん「今の方は『建具』という意味がわかりませんもんでね。技術も後継者に教えてあげたいんだけども、後継者がないもんで…」

多田もため息混じりに「もったいないねぇ」と返すほかありません。

だからこそ、こうした展示会で技術を広めていくしかありません。

2年連続受賞の前田さんの技、ひとりでも多くの方にも知ってもらい、使ってもらうことを願います。

(ぴゆ太郎)

72歳になられた前田さんの職人歴は57年。

しかし「まだまだ勉強中という感じですね」と謙虚な前田さん、今回の受賞作品については「98パーセントかねぇ」と、まだ2パーセント向上の余地を感じているそうです。

一方で建具の業界では後継者不足に悩まされており、前田さんによれば15年ほど前から受注も減少しているそうです。

前田さん「今の方は『建具』という意味がわかりませんもんでね。技術も後継者に教えてあげたいんだけども、後継者がないもんで…」

多田もため息混じりに「もったいないねぇ」と返すほかありません。

だからこそ、こうした展示会で技術を広めていくしかありません。

2年連続受賞の前田さんの技、ひとりでも多くの方にも知ってもらい、使ってもらうことを願います。

(ぴゆ太郎)

関連記事