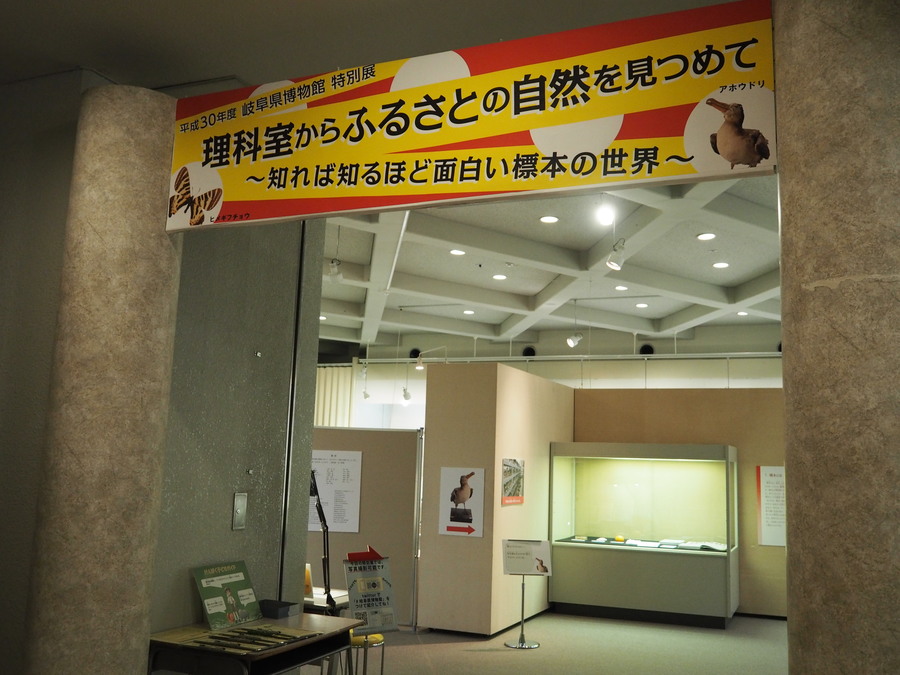

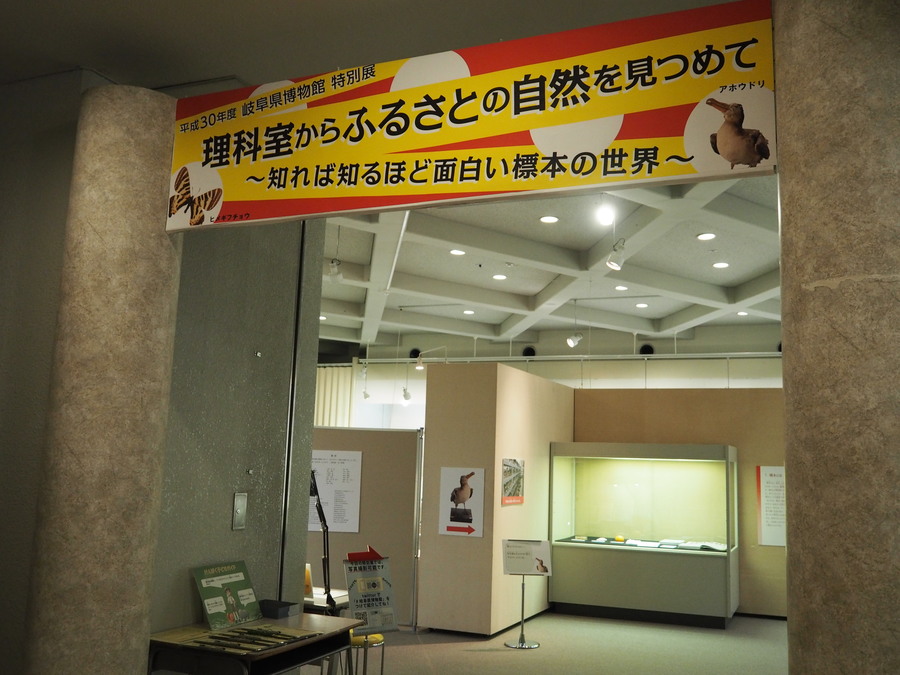

岐阜県関市にある岐阜県立博物館では、ただいま『理科室からふるさとの自然を見つめて』と題した特別展が開催されています。

夏休みの自由研究にもぴったりと聞いてお邪魔してみましたが、展示フロアに所狭しと並べられていたのは…

お話を伺ったのは、学芸員の説田健一さんです。

まずはご覧ください!この標本の数々!!

遠吠えしているような狼や今にも飛び立ちそうな鳥…

哺乳類や鳥類の剥製・昆虫などの標本・動物のホルマリン漬け・毛皮など約800点並んでいます!

タイトルの「理科室から」とは?

昔はよく理科の授業で「こんな生物がいる」とか「身体の構造」などを教えるために標本が使われていたため、学校の理科室にあったそう。

しかし最近では、こうした授業は縮小傾向…

時代の最先端であるDNAについて学んだりすることも増え、インターネットなどで調べればすぐに写真などを確認できるので、標本を置く学校も少なくなってきたのだそうです。

岐阜県博物館では、学校で行き場のなくなった標本の寄贈を受けており、収蔵庫にはたくさんの標本が保管されているんだとか!

そこで、こういったものにスポットを当て、夏休みということで特別展を行おう!と企画したそうです。

しかし最近では、こうした授業は縮小傾向…

時代の最先端であるDNAについて学んだりすることも増え、インターネットなどで調べればすぐに写真などを確認できるので、標本を置く学校も少なくなってきたのだそうです。

岐阜県博物館では、学校で行き場のなくなった標本の寄贈を受けており、収蔵庫にはたくさんの標本が保管されているんだとか!

そこで、こういったものにスポットを当て、夏休みということで特別展を行おう!と企画したそうです。

どんなものが展示されているの?

約800の標本ほとんどは岐阜県博物館で収蔵しているものですが、いくつかこの展覧会のために借りてきたものも。

アホウドリ・カモノハシ・アマミノクロウサギ・トキ・ニホンオオカミ(8月7日~)など、とても貴重で現在、入手しにくい標本がたくさんあります!

その中でも注目の標本が「人魚の剥製」!!

もちろん人魚と言っても、猿の上半身と大型魚(今回は鮭)の下半身をくっつけたものです(笑)。

実は、江戸時代~明治時代の日本では 欧米とは違う剥製技術があり、こうした剥製を作って見世物小屋のようなところで展示していたんだとか!

そうした貴重な剥製はなかなか借りるのも難しい…

ということで、今回は この特別展のために作ったそうです。

日本には剥製を作るプロ「剥製士」という方(そういうプロがいらっしゃるとは…!!)がいらっしゃり、有害駆除のために捕えられた猿と鮭を使い、当時の剥製を再現してもらったそうです。

このように剥製の歴史も学べる他、オオカミ・ワニ・ウミガメなど触れることのできる標本もたくさんあるので、こどもたちにも大人気なんです。

さらに!標本の作り方の説明や中々見られない「剥製の中の構造」を見ることができます。

また、既に受付終了していますが、昆虫標本を作ったり、ニワトリの頭骨を使って実際に標本を作る体験教室も(す、すごい……!!)

19日の日曜日にはこの標本士の方の講演会もあり、こちらは参加募集中です。

アホウドリ・カモノハシ・アマミノクロウサギ・トキ・ニホンオオカミ(8月7日~)など、とても貴重で現在、入手しにくい標本がたくさんあります!

その中でも注目の標本が「人魚の剥製」!!

もちろん人魚と言っても、猿の上半身と大型魚(今回は鮭)の下半身をくっつけたものです(笑)。

実は、江戸時代~明治時代の日本では 欧米とは違う剥製技術があり、こうした剥製を作って見世物小屋のようなところで展示していたんだとか!

そうした貴重な剥製はなかなか借りるのも難しい…

ということで、今回は この特別展のために作ったそうです。

日本には剥製を作るプロ「剥製士」という方(そういうプロがいらっしゃるとは…!!)がいらっしゃり、有害駆除のために捕えられた猿と鮭を使い、当時の剥製を再現してもらったそうです。

このように剥製の歴史も学べる他、オオカミ・ワニ・ウミガメなど触れることのできる標本もたくさんあるので、こどもたちにも大人気なんです。

さらに!標本の作り方の説明や中々見られない「剥製の中の構造」を見ることができます。

また、既に受付終了していますが、昆虫標本を作ったり、ニワトリの頭骨を使って実際に標本を作る体験教室も(す、すごい……!!)

19日の日曜日にはこの標本士の方の講演会もあり、こちらは参加募集中です。

展示を通して伝えたいこと

しかし、例えば"長良川"がテーマで、そこに生息している生物・生き物の標本が展示してある…

なんていうのはよく見ますが、標本に特化した展示会はかなり珍しいそうです。

「美術品や工芸品など、歴史に関わる資料は「文化財」と呼ばれ、重要なものは国宝や重要文化財に指定され、その価値はわかりやすい。

ただ、自然系の資料である標本はその価値が分かりにくく保護の対象になりにくい。そういったことを知って欲しい」

と想いを語る説田さん。

確かに、標本というのは絶滅してしまった動物・生物が"生きていた証"であり、証拠資料としてとても貴重なものですよね。

改めて、標本の価値・重要性を感じました。

知れば知るほど面白い標本の世界が広がっていました。

岐阜県博物館の特別展『理科室からふるさとの自然を見つめて』は、9月2日の日曜日まで開催中です。

(レポートドライバー 清水藍)

岐阜県博物館

岐阜県関市小屋名1989

(岐阜県百年公園内)

なんていうのはよく見ますが、標本に特化した展示会はかなり珍しいそうです。

「美術品や工芸品など、歴史に関わる資料は「文化財」と呼ばれ、重要なものは国宝や重要文化財に指定され、その価値はわかりやすい。

ただ、自然系の資料である標本はその価値が分かりにくく保護の対象になりにくい。そういったことを知って欲しい」

と想いを語る説田さん。

確かに、標本というのは絶滅してしまった動物・生物が"生きていた証"であり、証拠資料としてとても貴重なものですよね。

改めて、標本の価値・重要性を感じました。

知れば知るほど面白い標本の世界が広がっていました。

岐阜県博物館の特別展『理科室からふるさとの自然を見つめて』は、9月2日の日曜日まで開催中です。

(レポートドライバー 清水藍)

岐阜県博物館

岐阜県関市小屋名1989

(岐阜県百年公園内)

関連記事