愛知県豊橋市にある「のんほいパーク」の温室。

こちらに2月9日に放たれた日本で一番大きい蝶「オオゴマダラ」がいるときいて、やってきました。

毒を持っている!?いや、食べると不味いくらいです。

豊橋市自然史博物館の長谷川道明さんにインタビュー。

タテハチョウ科マダラチョウ亜科に属している大型の蝶。

羽を広げると13センチほどになり、日本に生息している蝶の中では最大とされています。

東南アジアなどの熱帯・亜熱帯の地域に主に生息しており、野生の個体を、日本では沖縄で見ることができます。

羽の柄は白地に黒のゴマダラで、少し黄色を帯びているものもいます。

このような柄が、新聞紙のように見えることから「新聞紙の蝶」「ペーパーバタフライ」と呼ばれたりもしているそうですよ。

この蝶の蛹は見事なゴールドなのも魅力の一つ!

幼虫の時に、「ホウライガラミ」という毒のある植物の葉を食べており、蝶になっても胴体の部分に毒をもっています。

苦い味がするそうなんですが、こうすることで鳥などの天敵に「食べると苦い」と思わせ、自分の身を守っています。

そういった身体をしていることから、この蝶は他の蝶と比べてゆったりと飛んでいるそうです。

毒の植物「ホウライガラミ」は、特に石垣島では民家の石垣に生えており、蝶を普段から目にすることは多いです。

また、優雅で人気があるので、家の前で「ホウライガラミ」を育てる方もいらっしゃいますし、石垣市では市の蝶に指定されています。

石垣の蝶、というイメージがありますね。

夏休みの少年か!

こちらの大温室では、植物だけでなく他のこともして、より亜熱帯の再現度をあげないか、ということでオオゴマダラの企画を考えました。

オオゴマダラは石川県にある石川県ふれあい昆虫館からいただいたそうです。

ここでレポーターは先週の中継を思い出しました。「アメリカから日本に来たキリンが、2ヵ月ほどかけて海を渡り、トラックで移動した」。

生き物の移動は大変ということを学んだ・・・じゃあ、蝶は、どうやって運んだんだ!?

長谷川さんの答えはこうでした。「大きめの虫かごの中に入れて、電車で運んできました。」

ただ、基本的に5度以下になると蝶に良くないので、温かい環境で運ばないといけないそうです。

その為、比較的温かい電車を使っての運搬となりました。

そして年明けの石川県は寒いです。気にかけながら、運んだと・・・。

規模はどうであれ、やはり、生き物の移動は、難しい?

さすが13センチ。遠くでもすぐわかる!

そうやって運び込まれたオオゴマダラ、いましたよー!

わかりますか?(笑)

白いものが、空に・・・。

両手で蝶の形を作った、くらい大きく感じましたよ。

わ、わかりますか・・・?

いた!!

きれい!

ビニールが風の流れでふわふわと浮いているように、オオゴマダラもゆっくり優雅に飛んでいました。

毒を持っているぞ!とアピールするために、わざとゆっくり飛んでいるそうです。

私たちにとって、その姿は美しいものですね。

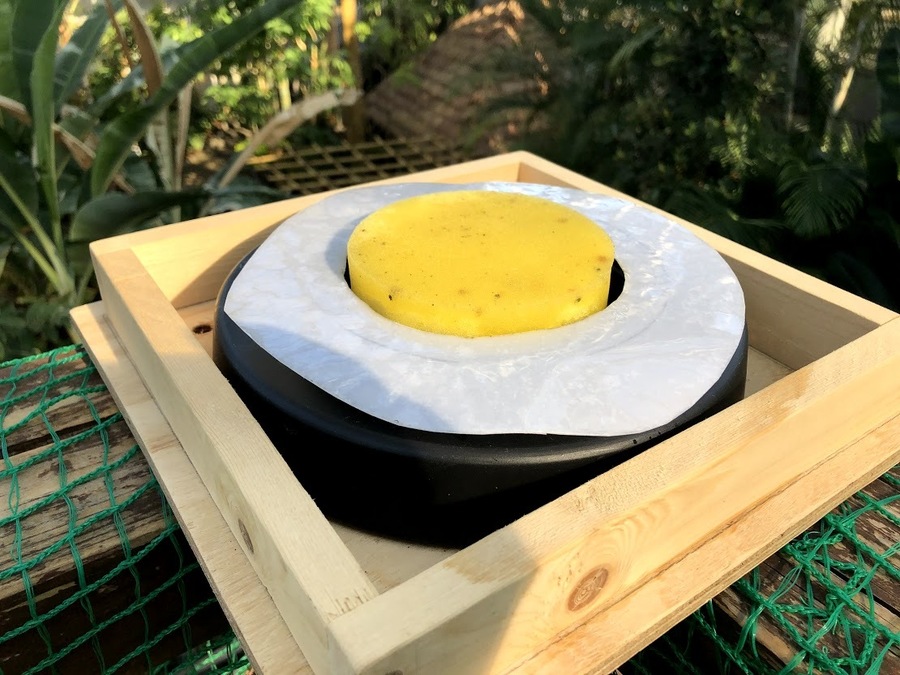

温室内にはエサがいくつか設置されているので、運が良ければストローで吸っている様子を見ることができます。

オオゴマダラは、天気がいい日は飛んでいることが多いそうです。

曇りになると太陽の陽が無く、暗くなるのであまり飛んでくれません。

そして、曇りや寒い日にはなかなか飛んでくれません。

なので、オオゴマダラを見るためには天気がよくて気温が高い日を選ばれると優雅に飛んでいる様子を見れる確率が上がります。

今回は試験的に行ったオオゴマダラの放蝶。

オオゴマダラを見た来場者からは大変好評!

2月9日に20匹のオオゴマダラを放ったのんほいパークの温室。

この蝶の寿命は成虫になってから、約2ヶ月とされています。

見るなら今!?

日本一大きい蝶を発見して、より亜熱帯のジャングルを感じてください。

「豊橋総合動植物公園(のんほいパーク)」

愛知県豊橋市大岩町字大穴1-238

関連記事