『河原崎辰也 いくしかないだろう!』

夕方5時20分頃からの「聞くしかないだろう」は、身の回りの疑問について専門家に直接聞いちゃおう!というコーナーです🔥✨

最近、新型コロナウイルスの感染拡大をうけて、エレベーターのボタンやクレジットカードの入力ボタンなど…直接手で触れるのを躊躇ってしまうことってありますよね。

そんな時に爪楊枝を使っている・・・という人をインターネットなどでちょこちょこ見かけていましたが・・・。そんな中!!だったら、ボタンを押したりする際に使える専用の棒を作ったら面白いのでは!?と考えられ「つまようじ屋の非接触棒」なるものが開発されたそうです!

ということで今回は、そんな独自のアイディアで爪楊枝を進化させた大阪市河内長野市の会社

「菊水産業株式会社」4代目 末延秋恵さん に

身近だけど意外と知らない爪楊枝について色々と伺いました~!🎤✨

(秋恵さんの大阪弁が心地よかったです…💗)

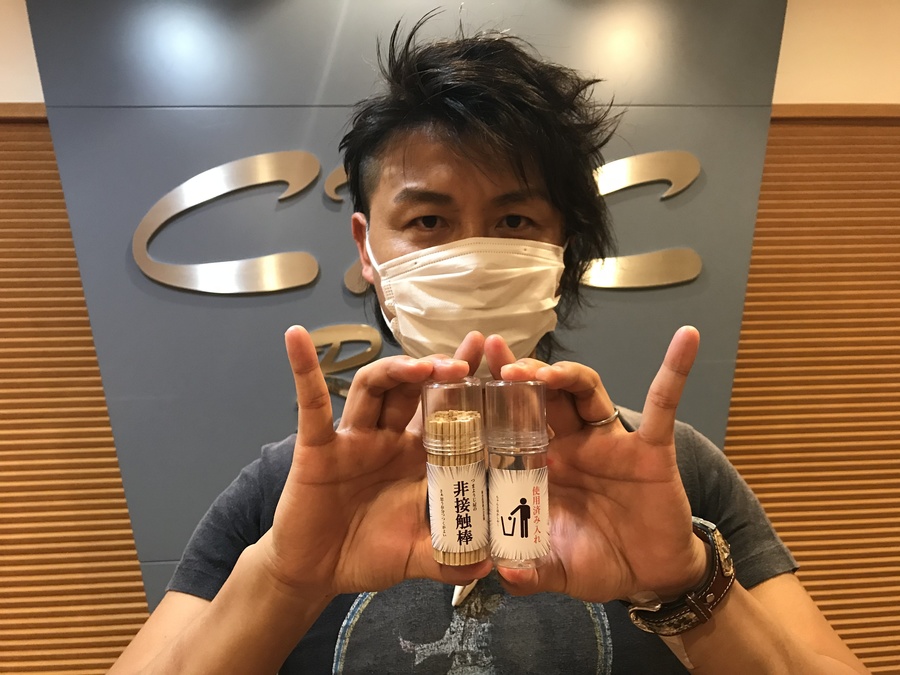

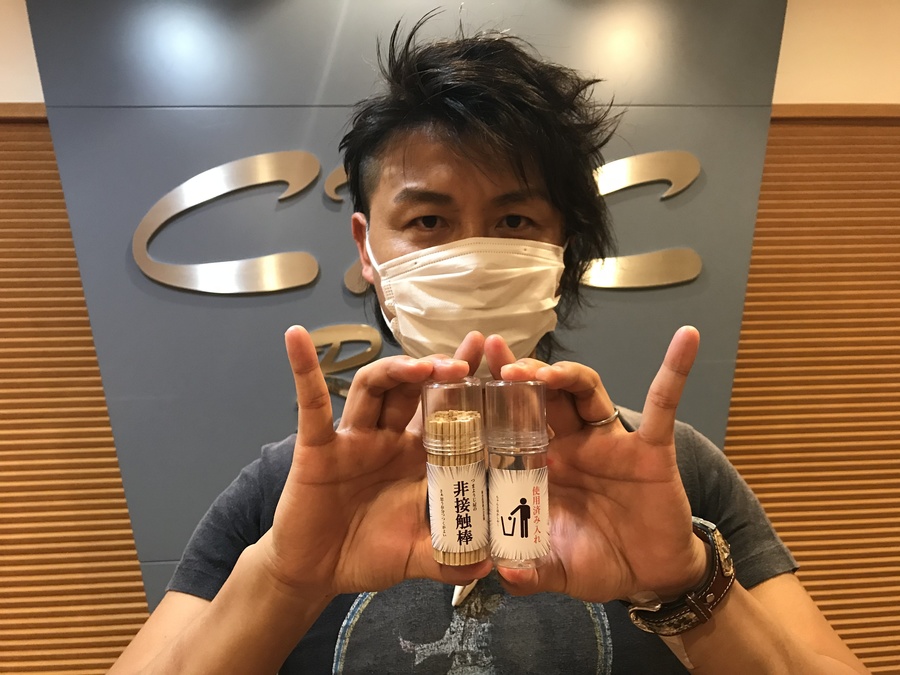

こちらが噂の「つまようじ屋の非接触棒」です…!!

材料には湿気てしまい爪楊枝になれず、焼却処分するしかなくなった北海道産白樺材を再利用しているそう💡✨

エレベーターのボタン以外にも、自動販売機やインターホン、コインパーキングの精算機など、いろんな場面でお使いいただけます(o^ ^o)

価格は「コロナ(567)に負けない」という意味をこめて、568円(税別)。

ちょっとでもクスっと笑えて人にプレゼントしたり、お店に置いたり、話のネタになったらいいなと思います、と秋恵さん💕

ジャケットの「さぁ、思う存分つつくがよい。」は笑いの街・大阪の町工場らしくで思わず笑みがこぼれます…(o^ ^o)♪

◆そもそも、日本ではいつ頃から爪楊枝が使われている??

日本に楊枝が伝わったのは奈良時代、仏教とともに遣唐使・遣隋使がその文化を持ち帰ることによって「楊枝」が伝来したと考えられています。

その後楊枝は、貴族に伝わりました。時の右大臣・藤原師輔も、公卿としての心得を記した家訓『九条殿遺誡』の中で、朝に楊枝を使って口を漱ぎ顔を洗うことを日常の作法として行うことを、子孫に伝えているそう…!👀✨

平安時代の末期ごろには庶民の間へも広まり・・・、その後、江戸時代には一方が毛筆のように房状になっている房楊枝が登場し、いまの歯ブラシへと変わってゆきます。

その後「房楊枝」にさまざまなバリエーションが生まれ、小型のものが作られていく延長で、歯間の掃除のみに特化した爪楊枝が作られるようになっていきました。

一方で、お茶が発展した安土桃山時代以降には、爪楊枝はお茶菓子を小さく切って口へ運ぶための道具としても普及していきました。楊枝には歯のエチケット用品としてだけでなく、お菓子や料理を口に運ぶための道具という新たな役割が加わったのです。

それが今の和菓子をいただく際の黒文字、オードブルを食べる際のテーブルウェア(よくトマトとチーズがささっているアレ!)としての役割につながっていくんですね!

◆“爪楊枝”自体は、いつ頃からある??

実は、楊枝を初めて使ったのはネアンデルタール人とされていて、およそ10万年前といわれているんです!!!

ネアンデルタール人の歯の化石に縦の筋が見られ、これは堅い楊枝で歯をこすった跡だと推測されています。10万年前ですので、その時代は野性に近い生活をおくり、食物を柔らかくして食べる調理方法も発達していなかったので、 歯がどれほど重要であったか・・・ということが分かりますよね。

爪楊枝って“日本のもの”というイメージでしたが、そんな昔からあったんですね!

また15世紀~16世紀のイギリスでは、貴族たちの間で爪楊枝のネックレスが大流行していたそうで…(笑)

当時のイギリスは、ちょうど砂糖の需要が増え、虫歯を持つ人が増えていった時期。ただ砂糖を口にできるのは、ほとんどが貴族。虫歯になるのも一種のステイタスだったんだとか。そのため、人前で歯をスースーするのは、行儀の悪いどころか、むしろ裕福な印だったんです!👀✨

そんな裕福の印である爪楊枝は、金属製で宝石のついた凝ったものでした。爪楊枝は、衣装と並んで、その人の社会的地位を示すものとなり、爪楊枝を帽子につけたり、首飾り、腰のベルトにぶら下げて持ち歩いていたんです(笑)

◆そんな爪楊枝…、いまの日本でも色んな種類のものがあるんです!!

普段見なれている軸が丸い爪楊枝・・・丸楊枝以外にも、爪楊枝にはさまざまな太さ、形状、長さのものがあります。歯につまったものをとる専用の三角楊枝や、和菓子などを切るときに便利な平型、食材などを刺すときに安定しやすい角型など、実は色んなタイプがあるんです!

そんな爪楊枝のとがってない方にある“溝”、あれはいったい…??

パキッと折って爪楊枝置きにする?と聞いたことがあるような・・・と河原崎。

実は、あの溝の部分「こけし」っていうんです!

こけしとは・・・、あのおかっぱ髪型の工芸品「こけし」!

爪楊枝を作る際は、まずは白樺を丸軸と呼ばれる細長い丸い串の様な形に加工します。その細長い爪楊枝のもとを何千もの束にし、爪楊枝の長さ(約65mm)に切断し、先を尖らせる・・・という手順です。

この丸軸の束を切断する際、機械を使ってものすごい速さで回転させて切断するため、切断された面は焦げてしまい黒くなってしまいます。爪楊枝を上から見ると見ると黒くなっているのはこのためなんです。

ただ、黒いだけだと見栄えが悪くて商品としてどうなのか・・・。

このように思った当時の爪楊枝職人が、黒いコゲを活かして日本の技術力を世界にアピールするいい方法を思いつきました!それが「溝を掘ってこけし風のデザインにする」といったものだったんです。

あの小さい爪楊枝に溝を彫るという細かい作業は日本の技術力のアピールになるし、黒い部分もこけしの髪の毛だということになる一石二鳥の名案だったわけです!職人さんの遊び心だったんですね…!と河原崎♪

身近だけど意外と知らない爪楊枝の世界…✨

明日、誰かに話したくなりますね🌼🌷

そんな時に爪楊枝を使っている・・・という人をインターネットなどでちょこちょこ見かけていましたが・・・。そんな中!!だったら、ボタンを押したりする際に使える専用の棒を作ったら面白いのでは!?と考えられ「つまようじ屋の非接触棒」なるものが開発されたそうです!

ということで今回は、そんな独自のアイディアで爪楊枝を進化させた大阪市河内長野市の会社

「菊水産業株式会社」4代目 末延秋恵さん に

身近だけど意外と知らない爪楊枝について色々と伺いました~!🎤✨

(秋恵さんの大阪弁が心地よかったです…💗)

こちらが噂の「つまようじ屋の非接触棒」です…!!

材料には湿気てしまい爪楊枝になれず、焼却処分するしかなくなった北海道産白樺材を再利用しているそう💡✨

エレベーターのボタン以外にも、自動販売機やインターホン、コインパーキングの精算機など、いろんな場面でお使いいただけます(o^ ^o)

価格は「コロナ(567)に負けない」という意味をこめて、568円(税別)。

ちょっとでもクスっと笑えて人にプレゼントしたり、お店に置いたり、話のネタになったらいいなと思います、と秋恵さん💕

ジャケットの「さぁ、思う存分つつくがよい。」は笑いの街・大阪の町工場らしくで思わず笑みがこぼれます…(o^ ^o)♪

◆そもそも、日本ではいつ頃から爪楊枝が使われている??

日本に楊枝が伝わったのは奈良時代、仏教とともに遣唐使・遣隋使がその文化を持ち帰ることによって「楊枝」が伝来したと考えられています。

その後楊枝は、貴族に伝わりました。時の右大臣・藤原師輔も、公卿としての心得を記した家訓『九条殿遺誡』の中で、朝に楊枝を使って口を漱ぎ顔を洗うことを日常の作法として行うことを、子孫に伝えているそう…!👀✨

平安時代の末期ごろには庶民の間へも広まり・・・、その後、江戸時代には一方が毛筆のように房状になっている房楊枝が登場し、いまの歯ブラシへと変わってゆきます。

その後「房楊枝」にさまざまなバリエーションが生まれ、小型のものが作られていく延長で、歯間の掃除のみに特化した爪楊枝が作られるようになっていきました。

一方で、お茶が発展した安土桃山時代以降には、爪楊枝はお茶菓子を小さく切って口へ運ぶための道具としても普及していきました。楊枝には歯のエチケット用品としてだけでなく、お菓子や料理を口に運ぶための道具という新たな役割が加わったのです。

それが今の和菓子をいただく際の黒文字、オードブルを食べる際のテーブルウェア(よくトマトとチーズがささっているアレ!)としての役割につながっていくんですね!

◆“爪楊枝”自体は、いつ頃からある??

実は、楊枝を初めて使ったのはネアンデルタール人とされていて、およそ10万年前といわれているんです!!!

ネアンデルタール人の歯の化石に縦の筋が見られ、これは堅い楊枝で歯をこすった跡だと推測されています。10万年前ですので、その時代は野性に近い生活をおくり、食物を柔らかくして食べる調理方法も発達していなかったので、 歯がどれほど重要であったか・・・ということが分かりますよね。

爪楊枝って“日本のもの”というイメージでしたが、そんな昔からあったんですね!

また15世紀~16世紀のイギリスでは、貴族たちの間で爪楊枝のネックレスが大流行していたそうで…(笑)

当時のイギリスは、ちょうど砂糖の需要が増え、虫歯を持つ人が増えていった時期。ただ砂糖を口にできるのは、ほとんどが貴族。虫歯になるのも一種のステイタスだったんだとか。そのため、人前で歯をスースーするのは、行儀の悪いどころか、むしろ裕福な印だったんです!👀✨

そんな裕福の印である爪楊枝は、金属製で宝石のついた凝ったものでした。爪楊枝は、衣装と並んで、その人の社会的地位を示すものとなり、爪楊枝を帽子につけたり、首飾り、腰のベルトにぶら下げて持ち歩いていたんです(笑)

◆そんな爪楊枝…、いまの日本でも色んな種類のものがあるんです!!

普段見なれている軸が丸い爪楊枝・・・丸楊枝以外にも、爪楊枝にはさまざまな太さ、形状、長さのものがあります。歯につまったものをとる専用の三角楊枝や、和菓子などを切るときに便利な平型、食材などを刺すときに安定しやすい角型など、実は色んなタイプがあるんです!

そんな爪楊枝のとがってない方にある“溝”、あれはいったい…??

パキッと折って爪楊枝置きにする?と聞いたことがあるような・・・と河原崎。

実は、あの溝の部分「こけし」っていうんです!

こけしとは・・・、あのおかっぱ髪型の工芸品「こけし」!

爪楊枝を作る際は、まずは白樺を丸軸と呼ばれる細長い丸い串の様な形に加工します。その細長い爪楊枝のもとを何千もの束にし、爪楊枝の長さ(約65mm)に切断し、先を尖らせる・・・という手順です。

この丸軸の束を切断する際、機械を使ってものすごい速さで回転させて切断するため、切断された面は焦げてしまい黒くなってしまいます。爪楊枝を上から見ると見ると黒くなっているのはこのためなんです。

ただ、黒いだけだと見栄えが悪くて商品としてどうなのか・・・。

このように思った当時の爪楊枝職人が、黒いコゲを活かして日本の技術力を世界にアピールするいい方法を思いつきました!それが「溝を掘ってこけし風のデザインにする」といったものだったんです。

あの小さい爪楊枝に溝を彫るという細かい作業は日本の技術力のアピールになるし、黒い部分もこけしの髪の毛だということになる一石二鳥の名案だったわけです!職人さんの遊び心だったんですね…!と河原崎♪

身近だけど意外と知らない爪楊枝の世界…✨

明日、誰かに話したくなりますね🌼🌷

✨📻聞き逃した方はこちらから📻✨

みなさんからも、日常生活の中で感じた身近な疑問などを募集しています!!

番組までメッセージを送ってくださいね!💌💕

💗番組Twitterはこちらから💗

関連記事